2022年01月03日 12:00

「出身は能登です」「ちょっと能登までドライブへ」などと聞く場合も多いですね。

天気予報では毎日のように「今日の能登地方は…」と聞きますが、能登と加賀の境界って明確に答えられますか?

■選挙区や旧学区のせいであいまいに?!

「羽咋くらい?」「七尾あたり?」「金沢より北が全部能登じゃないの?」など結構バラバラな意見が多いみたいですね。

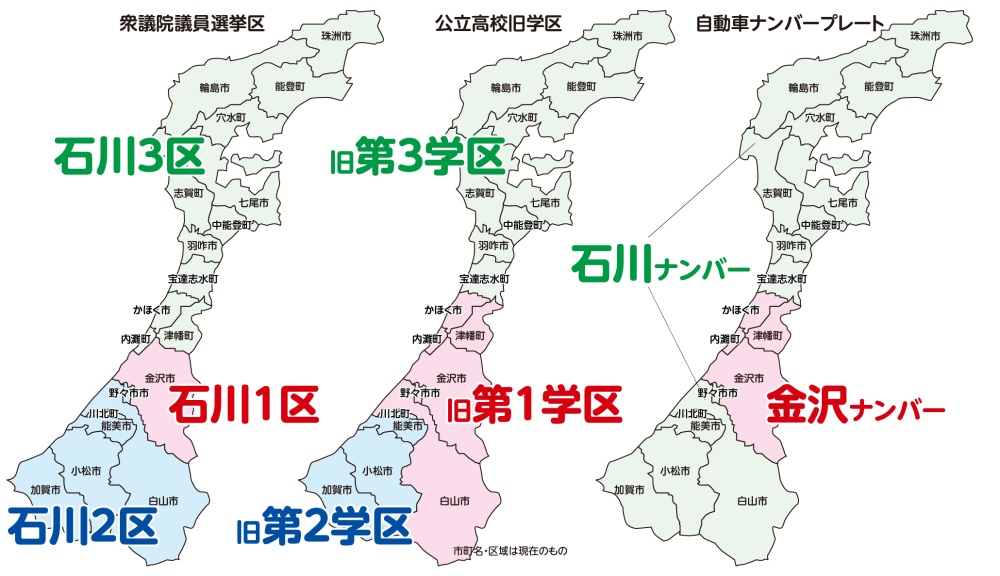

あいまいなのは、おそらく衆議院選挙区や公立高校の旧学区のせいかもしれません。

ご存じの通り衆議院議員の選挙区は、金沢と、金沢より北と南で3つに分かれていますね。

・石川1区=金沢市

・石川2区=野々市市・白山市以南

・石川3区=河北郡(津幡町・内灘町)以北

そして、すでに廃止されましたが公立高校の旧学区は以下の区域でした。

・第1学区=能美郡以南

・第2学区=旧松任市・石川郡(白山市・野々市市)・金沢市・河北郡

・第3学区=羽咋郡以北

河北郡までが金沢地区、羽咋郡が能登地区でした。それでも境界線上にあたる能美郡や旧松任市南部、旧美川町は第1、2両学区への通学が認められていました。

ちなみに自動車のナンバープレートの区分は次のようになっていますね。

・金沢ナンバー=金沢市、津幡町、内灘町、かほく市

・石川ナンバー=野々市市・白山市以南と宝達志水町以北

■1300年前にさかのぼる?

能登と加賀の境界線は、一般的には「羽咋郡より北」つまり「宝達志水町より北」とされています。その由来はなんと1300年前にさかのぼります。

823(弘仁14)年、「越前国」北域の江沼・加賀2郡を割いて「加賀国」が設置されました。南部が「石川郡」となった加賀郡は、その後「河北郡」と呼ばれるようになりました。だから河北郡までが加賀で、それより北が能登、というのが根拠のようです。

そもそも加賀国、能登国が律令国家の行政区画であることを考えれば、至極合点がいきますね。

宝達志水町以北が能登、かほく市までが加賀

■旧「羽咋郡南大海村」は能登?加賀?

ただ、そう簡単でもないのが明治以来、市町村合併を繰り返したことにより行政区域が変わっているからです。

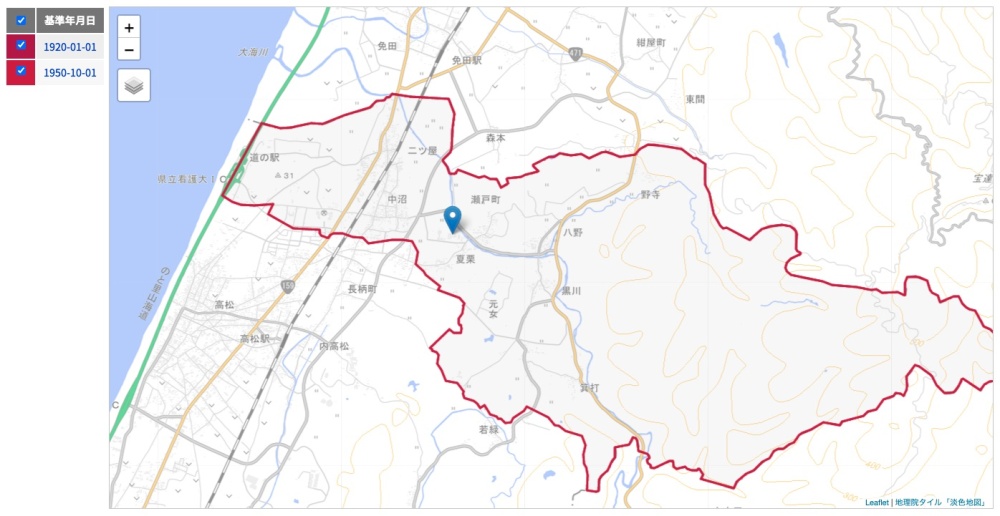

現在のかほく市の中で最も北に位置する大海地区は、旧「羽咋郡南大海村」でした。

南大海村は令制国の区分において能登国羽咋郡に属していましたが、1954(昭和29)年7月の町村合併で「河北郡高松町(現かほく市)」の所属となりました。羽咋郡から河北郡へ、能登から加賀へ変わったということですかね。

大海川南岸に位置していた旧羽咋郡南大海村(Geoshapeリポジトリ 歴史的行政区域データセットβ版より転載)

加賀・能登の境界を大海川とする説が最も有力ですが、大海川の「南岸」にあった南大海村が能登だったことを考えると、ますます分からなくなってしまいました。

もちろん大海川の流域も変化していますから、なかなか一筋縄ではいかない“難問”のようです。

国道159号に架かる大海川橋。手前が加賀、向こう岸が能登

* * * * *

金沢をはじめ石川県内各地の自然・歴史・生活・文化など、知っているとちょっと得する?!「いいじ」な雑学を連載します。金沢に関するちょっとしたギモンや不思議などを勝手に調査・解説し、金沢のまちの懐の深さを掘り下げます。

いいじボタンをクリックしてポイントGET♪

ポイントを貯めればきっといいじなコトあるはず!?